Aus der Fokus 2025 – Reihe: DAS KANN MAN(N) GLAUBEN

Blühende Osterglocken, zwitschernde Vögel, sanft-grüne Büsche und Bäume, ein strahlend blauer Himmel und das Thermometer zeigt 18 Grad. Dazu bunte Ostereier, niedliche Häschen und ein Osternest mit glänzend verpackter Schokolade in unterschiedlichen Formen. Klingt jetzt nicht so dramatisch, oder?

Stimmt! Das ist aber auch nur die eine Seite von Ostern, die allseits bekannte und die, die uns so richtig in Frühlingsgefühle versetzt. Für viele Männer ist sicher die Zeit mit Kumpels, Kollegen oder Nachbarn am Osterfeuer bei Bratwurst und Bier ein, wenn nicht gar das Highlight des Wochenendes. Und auch, wenn das nicht so meins ist: Es kann schon etwas Besonderes haben, so eine gemeinsame Zeit am Feuer bei schöner Frühlingsluft. Jedenfalls dann, wenn es die erholsame Freizeit ist – was es bei den Männern damals, bei den ursprünglichen Geschehnissen, die den Kontext von Ostern bilden, sicher nicht war …

Die Dramaturgie von Ostern nimmt ihren Anfang

Wir schreiben den 7. April im Jahr 30. Mehrere Männer sitzen am Feuer im Vorhof des Palastes in Jerusalem und wärmen sich auf. Die Nacht ist kühl und die vorherigen Stunden waren alles andere als normal …

Randnotiz

Tatsächlich kann durch aktuelle Forschungen anhand von altertümlichen Schriftstücken das Datum sehr präzise festgelegt werden. (Siehe z.B. Markus Spieker: Jesus. Eine Weltgeschichte.)

Ungefähr drei Jahre vorher war Jesus öffentlich in Erscheinung getreten und hat eine Gruppe von einigen Männern und Frauen um sich gebildet. Mit dieser Gruppe durchwanderte er Gebiete in Israel. Wenn sie von Ort zu Ort zogen, wandten sie sich sehr den Menschen zu, denen sie begegneten. Jesus erzählte ihnen von seinen Prinzipien – heute würden wir von Werten und einem Leitbild sprechen – und viele Menschen wurden durch ihn von den unterschiedlichsten Krankheiten geheilt oder erlebten andere Wunder, die er tat.

Das erzeugte auch Gegenwind. Insbesondere bei der damaligen jüdischen religiösen Oberschicht, den Pharisäern und den leitenden Priestern im Jerusalemer Tempel, regte sich Widerstand. Nicht unbedingt gegen die Wunder, die Jesus tat – schließlich sprachen die geheilten Menschen und die Augenzeugenberichte für sich. Daran gab es nichts zu leugnen, irgendwie war Jesus etwas Besonderes. Was sie aber gar nicht akzeptieren wollten, war die Tatsache, dass Jesus immer wieder öffentlich sagte, er sei Gottes Sohn und der von vielen Propheten angekündigte Retter und Befreier. Das deuteten sie schlussendlich als Gotteslästerung – und die stand unter Todesstrafe. Nun, in dieser Nacht auf den 7. April 30, war es soweit.

Mit Unterstützung einer der Männer, die mit Jesus unterwegs waren, ist es gelungen, Jesus in einem Olivenhain in Jerusalem aufzuspüren und festzunehmen. Auffällig dabei war, dass er – sehr zur Verwunderung aller Anwesenden – keinen Widerstand leistete. Wie einen Verbrecher führt man Jesus in den Palast, um ihn zu verhören. Es ist eine kühle Nacht in Jerusalem. Die Männer, die Jesus gefangen genommen haben, nutzen die Zeit, um sich am Feuer im Vorhof zu wärmen …

Karfreitag: ein spießrutenlauf, der tödlich endet

Die Verhöre laufen nicht gut, zumindest nicht für die Ankläger. Der leitende Priester stellt eine Frage nach der anderen – und Jesus schweigt. Es ist offensichtlich, dass er sich nicht verteidigen will. Es wirkt, als verfolgt Jesus eine eigene Agenda und die religiöse Führungsschicht bringt sich selbst immer mehr in Rage. Und dann kommt sie doch noch, eine Antwort. Der Priester fragt Jesus: „Bist du der Retter, der Sohn Gottes?“ und Jesus antwortet: „So ist es.“ Damit ist das Urteil über Jesus gesprochen: Todesstrafe wegen Gotteslästerung.

Doch das geht so einfach nicht: Die Priester und Pharisäer dürfen und können in Zeiten der römischen Besatzung nicht einfach handeln. Also macht sich die Meute mit Jesus als Gefangenen auf zur römischen Hauptvertretung in Jerusalem. Doch die denkt gar nicht daran, hier zu richten und ein Urteil zu fällen – schließlich ist Jesus aus römischer Sicht weder ein Verbrecher noch überhaupt negativ aufgefallen. Also gibt es gar keinen Grund, tätig zu werden.

Das bringt die jüdischen Religionsvertreter wieder in Rage und schlussendlich marschieren sie zum römischen Bezirksverwalter für das Gebiet, in dem Jesus vermehrt tätig war. Der wiederum schickt ihn zurück zur römischen Hauptvertretung …

Viel Hin- und Her, lautstarke Diskussionen und am Ende ein dreckiger Deal seitens der Religionsführer besiegeln am Ende das Schicksal von Jesus: schwerste Folter und anschließend öffentliche Hinrichtung am Kreuz außerhalb der Stadt Jerusalem. Die religiöse Schicht hat den Kampf für sich gewonnen.

Die Kreuzigung von Menschen war zur damaligen Zeit ein gängiges Folter- und Tötungsmittel der römischen Besatzer und galt als die schlimmste Tötungsart. Mitunter dauerte es mehrere Tage, bis der Tod der Verurteilten eintrat. Nicht so bei Jesus.

Es ist viel berichtet über das, was in den letzten Stunden von Jesus passierte, während er am Kreuz hing. Die römische Vertretung beispielsweise befestigt ein Schild über Jesus‘ Kopf: „König der Juden“ – ein Affront gegen die jüdischen Religionsführer. Die Söldner und Bewacher spielen Würfel, dem Sieger winkt das besondere Gewand von Jesus. Vorbeigehende Menschen lästern und lachen. Die Mutter von Jesus, Maria, steht mit anderen aus Jesus Gruppe dabei und sieht ihren Sohn sterben. Dann, gegen 12 Uhr mittags, wird es plötzlich stockdunkel, drei Stunden lang.

Am Ende dieser Dunkelheit passiert etwas Bedeutsames: Jesus stirbt. Aber nicht einfach so, nicht durch die Folgen der Folter. Jesus stirbt, indem er selbst sein Leben in Gottes Hände übergibt, ganz bewusst, eigenständig. „In deine Hände übergebe ich meinen Geist“, so haben es Augenzeugen von damals aufgeschrieben.

Totenstille bestimmt den Samstag vor ostern

Nach dem Tod wird es still um die Menschen, die Jesus um sich gesammelt hatte. Bittere Enttäuschung und das Gefühl, auf den falschen Anführer der so lange ersehnten Befreiung von der römischen Herrschaft gesetzt zu haben, machen sich breit. Die jüdischen Religionsführer feiern, wie alle Juden an diesem Samstag vor Ostern, das alljährliche Passahfest. Sicher sind zumindest in Jerusalem die Ereignisse des letzten Tages dabei Gesprächsthema. Und während die Religionsführung sich dabei auch selbst feierte, gehen die Römer zur Tagesordnung über. Schließlich waren derartige Hinrichtungen nahezu an der Tagesordnung und gewohntes Handwerk.

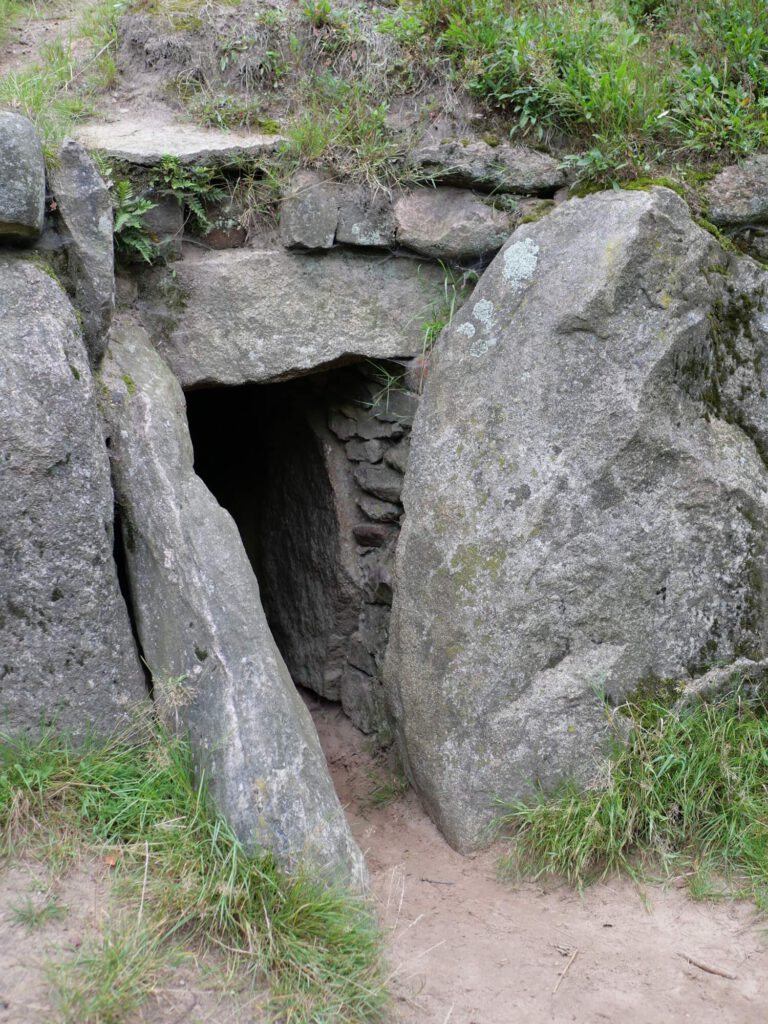

Aber es gibt auch Beunruhigendes: Irgendjemand hat gehört, dass Jesus einmal etwas von einer Auferstehung gesagt hat. Die religiöse Führungsebene ist sich unsicher, ob jetzt wirklich alles vorbei ist. Um sicherzustellen, dass nicht Männer aus der Jesus-Gruppe die Leiche stehlen und dann eine Story von der Auferstehung in Umlauf bringen, gehen sie abermals zur römischen Vertretung. Sie erbitten eine militärische Wache am Grab für drei Tage und die Versiegelung der Grabstätte. Die Römer sagen zu, den Ort wird massiv zu sichern.

Ostersonntag: Das Drama bekommt seinen Höhepunkt

Es ist früh am Sonntagmorgen, an unserem Ostern. Die Feierlichkeiten vom Passahfest sind zu Ende, der Alltag beginnt zu erwachen. Zwei Frauen machen sich auf den Weg zum Grab, um den Leichnam mit teuren Cremes erneut einzusalben – eine Tradition. Und dann passiert es: Die Erde bebt, ein Engel erscheint, rollt den Stein von der Grabstätte weg und spricht zu den zwei Frauen: „Habt keine Angst. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier! Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat.

Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen anderen Nachfolgern, dass er von den Toten auferstanden ist und dass er ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen.“

Die Frauen sind tatsächlich in das Grab gegangen. Von den Männern kommen später auch einige. Es ist leer, die Leichentücher sind sorgfältig zusammengelegt. Und Jesus wird tatsächlich gesehen. Es gibt Augenzeugenberichte!

Die Soldaten wurden im Übrigen mit Geld bestochen, eine Lüge in Umlauf zu bringen, und zwar vom Leichendiebstahl. Es wird vermutet, dass die Story aufgrund zu vieler Ungereimtheiten aufflog, was die Soldaten sogar ihr Leben gekostet haben könnte. Denn auf Verrat stand bei den Römern die Todesstrafe – und die Soldaten, so kann man annehmen, waren römische Bürger.

Die Kernfrage: Ostern – wozu?

Bleiben wir oberflächlich bei Ostereiern und Häschen, dann haben wir im Kalender ein nettes Frühlingsfest. Verzichtbar wäre dann allerdings der Karfreitag – der bis heute wichtigste Feiertag der Christen weltweit. Er ist so wichtig, dass sämtliche Vergnügungsorte per Gesetz bis in den Abend hinein geschlossen haben müssen. Für Ostern als Frühlingsfest reichen uns also Samstag, Sonntag und auch der Montag, der im Übrigen tatsächlich nichts mit den christlichen Ereignissen zu tun hat.

Jetzt kennen wir aber die eigentliche Bedeutung von Ostern und die Dramatik, die in den drei Tagen steckt. Und das lässt die Frage nach dem Wozu aufkommen.

Eine vollumfängliche Antwort kann ich hier nicht geben, ich möchte aber eine einfache kompakte Form versuchen: Weil Gott mit dir – und ebenso mit mir – in einer Beziehung leben möchte, die über das Diesseits hinausgeht. Damit diese Beziehung möglich und nicht auf das Diesseits beschränkt sein wird, brauchte es einen Stellvertretertod und ein Bezwingen vom Tod durch Auferstehung – also die komplette Dramaturgie von Ostern. Und das Buch, in dem auch die Augenzeugenberichte aufgeschrieben sind, gibt sinngemäß diese Worte von Jesus wieder:

„Gott hat die Menschen auf dieser Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, gegeben hat, damit jeder einzelne Mensch, der an ihn glaubt, gerettet wird und im Jenseits für immer bei Gott leben kann.“ (Die Bibel in Johannes 3 Vers 16)

Ostern: Das kann Man(n) glauben

Bei Ostern geht es nicht nur um Eier, Häschen und Osterfeuer. Das darf auch sein und ist gerade im Frühjahr eine schöne Tradition. Aber das Osterwochenende hat auch noch eine viel tiefere Dimension, die an Dramaturgie kaum zu überbieten ist. Die Ereignisse rund um Jesus an Karfreitag und Ostersonntag gelten historisch-wissenschaftlich als gesichert. Jetzt ist es an mir zu überlegen, ob und wie ich damit umgehen möchte. Dieses Ostern kann ich darüber weiter nachdenken.